実践NOTE561 「「表現する」ことで探究活動につなげる授業」

「表現する」ことで探究活動につなげる授業

静岡県立三島北高等学校 教諭 髙井 翔平

はじめに

書く時間をできるだけ短縮する筆者

高等学校における新学習指導要領が実施され3年が経ちました。地理歴史科・公民科では、新科目が設置され、内容や指導方法も大きく変更されたため、私が主に担当してきた『日本史探究』の実践記録を紹介します。

「問い」→「仮説」を表現すること

『日本史探究』では、これまでの学習を踏まえ時代を通観する「問い」や「仮説」を表現することを重視しています。本校の生徒は、これまでの学習において、歴史の知識(人物・事件など)は習得しているが、それが時代を通してどのような意味があったのかなどを表現することが苦手な生徒が多いように感じています。そこで、授業の中では教員が説明する時間をできるだけ短くするようにしました。学習課題に対して、ペアやグループ活動を通して、生徒たちが情報端末や教科書、資料集を活用して、歴史用語を用いながら表現することを重視しています。

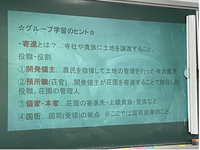

学習課題を考える生徒たち

表示しておき、説明は省く

学習前後の変化

生徒たちは単元の最初に時代を通観する問いの答えを予想して考え、単元の最後にレポートとして提出しています。歴史の知識を「知っている」「覚えている」状態だった生徒が、歴史の知識を使って「表現する」「説明する」ことができるようになることがわかります。

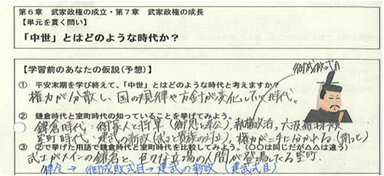

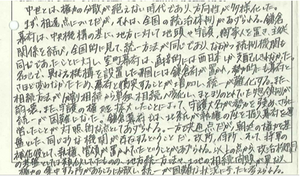

例えば、鎌倉時代は鎌倉幕府が統治を行っていたことは知っていて、鎌倉時代に関する歴史用語もある程度知っているという状態の生徒が、単元の始めに「中世とはどのような時代であったのか?」という問いが与えられます。その答えを友人と協力しながら考えていく中で、政治史だけでなく社会経済史や文化史にも注目しながら考えるようになり、鎌倉幕府以外の存在(朝廷や僧の動き)にも焦点をあて、それらと中世社会との関係性も考えるようになりました。その結果、多面的・多角的な視点からの考察ができるようになったと感じています。それらを一つの結論にまとめて表現していく力は、年間を通してレポート課題でまとめることで成長しています。

知っている歴史用語の羅列が多い。

歴史用語を用いて時代を通観する

問いに対して、具体的に表現できている。

おわりに

生徒たちが表現する力を身に付けることにより、深い学びができているように感じます。また視野を広げて思考することで様々な事象に疑問を持つようになりました。歴史の学習を通じて、現代の日本の課題につなげて探究することが、『日本史探究』の目標でもあります。今後も生徒主体の授業を意識して継続していきたいと考えています。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育政策課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3168

ファクス番号:054-221-3561

kyoui_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp