実践NOTE567 「観点別学習評価による実習の授業実践」

観点別学習評価による実習の授業実践

静岡県立浜松工業高等学校 教諭 佐々木翼

はじめに

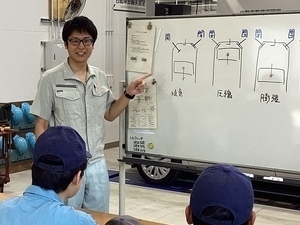

新しい高等学校学習指導要領では、生徒の学習状況を3つの観点から評価することが示され、新たな視点が求められている。これまでのように「技術力の向上」のみに重きを置いた指導では十分とは言えない。現代の教育において必要とされるのは、思考力、対話力、言語化する力、協働力である。これらの力を機械実習の中でどのように育成し、評価していくかについて検討を重ねてきた。

授業展開におけるPDCAサイクルの活用

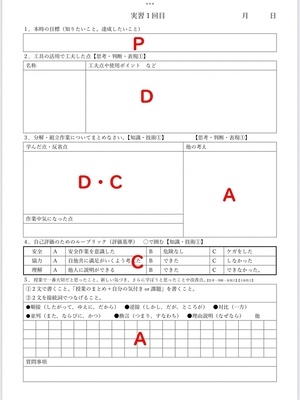

本校の機械実習では、1つの実習テーマについて3時間連続で4回実施する形式をとっている。この特性を生かし、各回にPDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)を取り入れることで、内容をブラッシュアップし、学びを深められると考え、実践してみた。実習の冒頭には目標設定(P)を明確に行い、作業(D)を実施した後、振り返り(C)を行い、次回に向けて改善点を整理し活用する(A)。このサイクルにより、生徒が自らの思考を深めるプロセスを実践した。

さらに、生徒の「表現力」向上を目的として、中島博司先生が提案する「R80」※を活用した。

※ 元茨城県立並木中等教育学校長 中島博司先生が考案した授業の振り返り手段

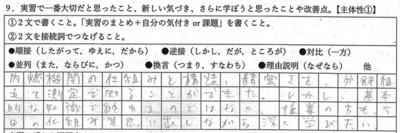

実習を終えて

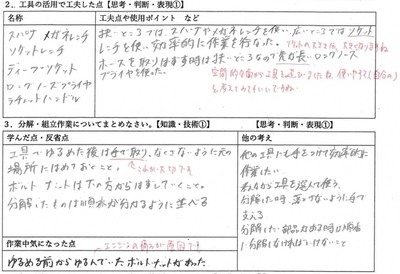

これまでの実習では、技術力の習得が主目的だったため、知識の定着や応用力の育成は十分とは言えなかった。しかし、今回のようにPDCAサイクルを意識した授業を展開することで、生徒は作業中も疑問点について深く考えるようになり、習得した知識と技術が結び付いたと感じられた。

また、グループワークを取り入れたことで、他の生徒から主体的に学び、自分では気づけなかった視点を吸収しながら学びを深めることができた。

一方、「R80」の活用については、実施回数が4回に限られていたため、表現力の向上にどこまで寄与できたかは判断が難しい。継続的な取り組みの中で、効果をより明確にしていく必要があると感じた。

知識と技術が結びついているように感じる。

表現力の向上までは至ってないが、

学びの姿勢を感じることができる。

おわりに

工業高校の授業にも、時代に応じた進化が求められている。しかし、教育内容がどれほど変化しても、手を動かし実践することこそが実習の根幹であると私は考える。手と頭を一体化させ、生徒の可能性を引き出すため、今後も授業の工夫と改善を重ねていきたい。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育政策課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3168

ファクス番号:054-221-3561

kyoui_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp