「ジェンダーアイデンティティ」の授業を通して感じられること【寄稿日:令和7年3月7日】

静岡文化芸術大学 デザイン学部 教授 小濱朋子 氏

私の受け持つ授業では、ジェンダーアイデンティティ(LGBTQ、性自認)についてもっと知りたいというリクエストが年々増えている。しかし、このテーマは、育ってきた環境や世代による常識の違いがかなり影響してくるため、異なる世代の教員の視点から、様々な知識や情報を集めて伝えようとしても、無意識に使う言葉の表現などから違和感を生じてしまうのではないかという懸念があった。また、おそらく私よりも深く感覚的に理解している受講生も少なくない。

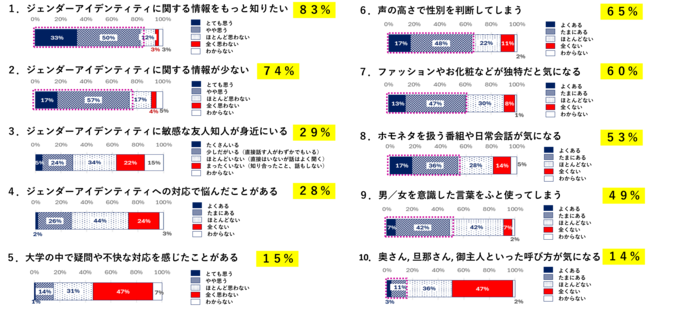

そこで今年は、200名を超える受講生の声を事前アンケートで集め(図1)、このテーマに造詣の深い本学の卒業生をゲストスピーカーとして招き、対話する形で授業を行った。

デリケートな内容ではあったが、当事者視点からのメッセージ、感じ方や考え方の解説などを通して、想像していたこととの違いがわかり、手ごたえのある授業となった。また、「ジェンダーアイデンティティ」のテーマを超え、「これからのUD/インクルーシブな社会の在り方」を深く考える機会にもなった。受講生のコメントをつなげることから見えてきた、若い世代の「UD観」をここにご紹介したい。

「今までの自分の考え方の窮屈さに気づくきっかけになった」「ジェンダーとして人を考える前に、個人として捉えることが様々な差別問題の解決の糸口になるのではないか」「不用意な質問や情報の拡散によって、当事者は本当のことを言うか、嘘をつくか、黙るかの選択を強いられてしまう。理解を深めたいという気持ちがあっても、相手への思いやりと尊重を優先して触れないことがいい場合もあるということを知るべき」「人として尊重する、人対人という意識が大切」「まずは自分の身の回りにいる人たち、一対一で接した時嫌な気持ちにさせないか、傷つけないようにするかといった対人関係のあたりまえの入り口から考えると自己の行動を考えやすくなる」「日常の延長線上にある」「染み付いた価値観を払拭し、社会を変えていくことに対し、自分に出来ることがあれば積極的に取り組みたいし、学んでいきたい」「他の人の意見を受け入れてくれるSNSなどの文化で、少しは未来を変えていけるのではないか」

図1 ジェンダーアイデンティティに関する意識

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3726

ファクス番号:054-221-2642

shohi@pref.shizuoka.lg.jp