懸念1 トンネル湧水による大井川の水資源への影響

県が心配していること

県境付近のトンネル工事による工事中の湧水の大井川水系外への流出(健全な水循環の保全)

JR東海は、山梨県内から静岡県境へ向けたトンネル掘削工事を進めています。

トンネルを掘ると、地下に蓄えられていた水が、トンネル内に湧出します。

県境付近には、大量の地下水を含むとみられる大規模な断層帯があり、トンネル工事が県境付近に近づくことにより、その地下水がトンネル湧水となり、県外に流出してしまうおそれがあることから、大井川水系の健全な水循環(※)への影響を懸念しています。

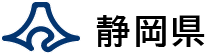

※健全な水循環

「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環をいいます。

生活や産業活動などの人の活動及び自然環境の保全に水が適切に機能するためには、適正な水量や水質が保たれていることが必要であり、工事等により流域の健全な水循環が損なわれないようにすることが重要です。

トンネル工事により河川流量が減少する場合の影響

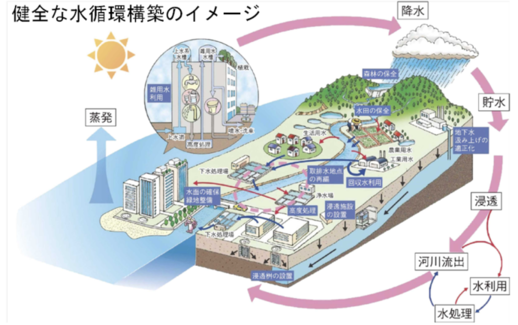

大井川の河川流量は、降雨量に大きく左右され、梅雨期に増える一方で冬期に減るなど、増大と減少を繰り返すことから、年間を通じて大きく変動します。

これまでも、降雨が少ない時には、取水制限(※)が行われてきました。

大井川の河川流量が少ない期間に、トンネル工事により、更に大井川の流量が減少することで、これまで以上に取水制限の日数が増加し、多様な水利用(生活用水、農業用水、工業用水、発電用水)に影響を及ぼすことを心配しています。

※取水制限

雨が降らずに、川の水が少ないときに、上流のダムに貯めている水がなくならないよう、川から、生活用水、農業用水、工業用水、発電用水など取水する量を減らすことを「取水制限」といいます。

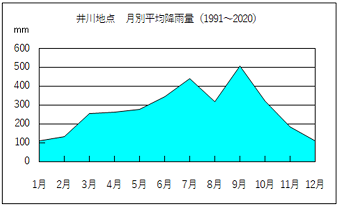

静岡県の懸念に関する三者(山梨県・JR東海・静岡県)合意

令和6年6月18日に、山梨県内の県境付近の掘削工事等により、静岡県内の水が山梨県側に流動する可能性があるという本県の懸念に関し、健全な水循環の回復措置等について、山梨県、JR東海との三者で合意をしました。

今後は、この合意に基づき、ボーリング調査や掘削工事などの人為的な要因により新たに水が流動する場合には、その回復措置を行うこと等が必要となります。

JR東海との対話の状況

今後の主な対話項目

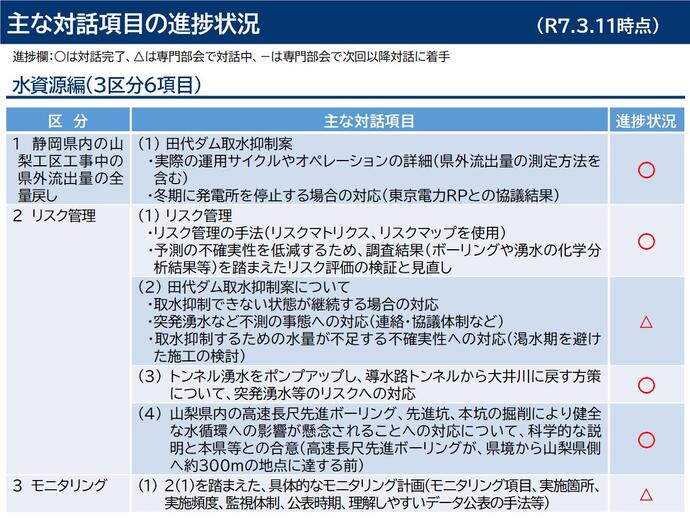

令和6年2月5日に整理した「今後の主な対話項目」3分野28項目のうち水資源関連の6項目については、県地質構造・水資源部会専門部会においてJR東海との対話を進めています。

この6項目について、令和7年3月11日現在における対話の進捗状況は、次の表のとおりです。

1 静岡県内の山梨工区工事中の県外流出量の全量戻し

(1) 田代ダム取水抑制案 ⇒ 対話完了

|

第18回専門部会(R6.12.17)

|

|---|

|

第19回専門部会(R7.3.11)

|

|---|

2 リスク管理

(1) リスク管理 ⇒ 対話完了

- モニタリングやリスク対策の効果的かつ具体的な検討を行うための、リスクマトリクス、リスクマップのリスク管理手法の使用

- トンネル掘削に先立ち実施するボーリング調査の結果等を踏まえたリスク評価の検証と見直し

(リスクマトリクス)

工事で発生する事象に対するリスク要因と、想定されるリスクを関連づけることで、網羅的なリスク要因の洗い出しができるとともに、リスク同士の関係も明らかになり、効果的かつ具体的なモニタリング、リスク対策を検討しやすくなる。

(リスクマップ)

リスクの「危険度」を縦軸に、「頻度」を横軸にとって、リスクの特徴や大きさを示したもの。リスクマトリクスにより洗い出された、対策すべきリスク要因の優先度や、対策の効果を視覚的に知ることができる。

|

第16回専門部会(R6.5.13)

|

|---|

|

第19回専門部会(R7.3.11)

|

|---|

(2) 田代ダム取水抑制案について

- 大井川の流量が少なくなる渇水期において、田代ダムにおいて発電のための取水を停止してもなお、県外流出量と同量を取水抑制できない状態が継続する場合の対応

- 先進坑の掘削時において、突発湧水等の不測の事態が発生した場合の県等への連絡方法や対応についての協議体制

- 大井川の河川流量の減少や先進坑の掘削に伴うトンネル湧水量の増加などにより取水抑制するための水量が不足する不確実性への対応

|

第19回専門部会(R7.3.11)

|

|---|

(3) トンネル湧水をポンプアップし、導水路トンネルから大井川に戻す方策について、突発湧水等のリスクへの対応 ⇒ 対話完了

|

第19回専門部会(R7.3.11)

|

|---|

(4) 山梨県内の高速長尺先進ボーリング、先進坑、本坑の掘削により健全な水循環への影響が懸念されることへの対応について、科学的な説明と本県等との合意(高速長尺先進ボーリングが、県境から山梨県側へ約300mの地点に達する前) ⇒ 対話完了

|

第16回専門部会(R6.5.13)

|

|---|

|

三者合意(R6.6.18)

|

|---|

3 モニタリング

(1) 2(1)を踏まえた、具体的なモニタリング計画(モニタリング項目、実施箇所、実施頻度、監視体制、公表時期、理解しやすいデータ公表の手法等)

|

第16回専門部会(R6.5.13)

|

|---|

|

第19回専門部会(R7.3.11)

|

|---|

静岡県中央新幹線環境保全連絡会議 地質構造・水資源部会専門部会

県は、南アルプスにおけるリニア中央新幹線トンネル工事が大井川水系の水資源等に及ぼす影響を科学的根拠に基づき明らかにするため、地質学、水工学や地下水学などの専門家を委員とした「地質構造・水資源部会専門部会」を設置し、JR東海と対話を行っています。

大井川利水関係協議会

大井川水系の水資源の確保及び水質の保全という目的のもと、平成30年8月に、県と流域の関係者を会員とした大井川利水関係協議会を設立しました。

リニア中央新幹線整備における大井川水系の水資源の確保及び水質の保全のため、会員は相互に対等な立場で、協議会規約に基づき、JR東海との連絡、調整及び交渉は「静岡県中央新幹線対策本部」を通じて行い、一体となって取り組んでいます。

リニア中央新幹線静岡工区 有識者会議

国土交通省は、令和2年4月、これまで県とJR東海で行われてきた議論等を検証し、その結果を踏まえ、国土交通省がJR東海に対して具体的な助言、指導等を行っていくことを目的として、有識者会議を設置しました。

第1回(令和2年4月27日)から第13回(令和3年12月19日)までの約1年8か月、大井川の水資源問題について、科学的・工学的な観点から議論が行われ、その議論を総括した「大井川水資源問題に関する中間報告」がとりまとめられました。

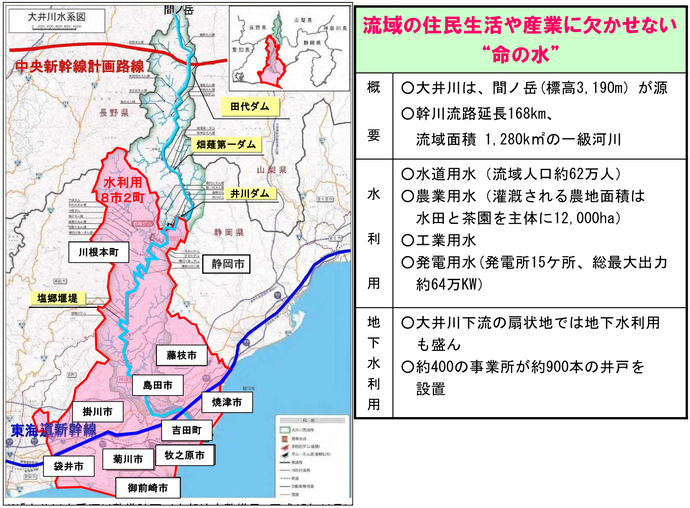

大井川の概要・水利用の状況

大井川は、静岡県中部に位置し、その源を静岡県、長野県、山梨県の3県境に位置する間ノ岳〈標高3,190m〉に発し、静岡県中央部を南北に貫流しながら、島田市付近から広がる扇状地を抜け、その後駿河湾に注ぐ、流域面積1,280平方キロメートル、幹川流路延長168kmの一級河川です。

大井川の水は、流域の8市2町において、水道、農業、工業、発電の用水に利用されています。

農業用水として、流域の約1万2千haの農地の水源として供給され、中でも、県下のお茶の生産量の約5割を占める牧之原台地の水源となっています。

また、大井川流域の企業は、表流水を工業用水として利用しているだけでなく、約400の企業が約900本の井戸を掘り地下水を利用しています。

ビールや酒造メーカー、製紙や発電など、様々な事業者が大井川の水に深く依存しています。

大井川水資源問題にかかる対話の経緯

-

H25.9

-

JR東海が、環境影響評価準備書で、南アルプストンネル工事により、大井川の流量が毎秒2m3/s(※)減少すると予測

※約60万人の生活用水に相当

-

H26.3

(知事意見)

-

県は、環境影響評価準備書に対する知事意見で、トンネル湧水の全量を戻すことを求める

- JR東海:トンネル湧水による河川流量の減少分は特定できるため、減少分だけ戻す(全量戻しは不要)

- 静岡県:河川流量の減少分は特定できない。単純にトンネル湧水全量を戻すべき

-

H29.4

- 県は、事後調査報告書(H29.1)に対する知事意見で、トンネル湧水全量を恒久的かつ確実に大井川に戻すことを早期に表明することを求める

-

H30.10

(知事意見から4年半後)

- JR東海が、原則としてトンネル湧水の全量を大井川に流す措置を実施することを表明

-

H31.1

- 基本認識が一致したため、県は、「地質構造・水資源」と「生物多様性」の2つの専門部会を設置

-

R1.8

- JR東海が、先進坑がつながるまでの工事期間中、山梨、長野両県へトンネル湧水が流出し、一定期間は水を戻せないことを表明

-

R1.9

-

県が、「引き続き対話を要する事項」(47項目)を取りまとめ

トンネル湧水の全量戻しが前提であることを認識するよう求める

-

R2.4

-

国交省が、JR東海への助言・指導等を目的に有識者会議を設置

県は、47項目全てを議論するよう求める

-

R3.12

- 国有識者会議が「大井川水資源問題に関する中間報告」をとりまとめ

-

R4.4

-

JR東海が、先進坑がつながるまでの工事期間中、県外流出量と同量を大井川に戻す方策として、田代ダム取水抑制案を検討することを公表

県は、地質構造・水資源部会専門部会でJR東海との対話を再開

-

R5.11

- R5.10にJR東海が示した田代ダム取水抑制案の実施案を、大井川利水関係協議会が了解

-

R5.12

- 田代ダム取水抑制案の実施について、JR東海と東京電力RPが基本合意

-

R6.2

- R1.9に公表した「引き続き対話を要する事項」47項目の進捗状況を評価し、残された課題等を、「今後の主な対話項目」(28項目)として整理

-

R6.6

- 静岡県、山梨県、JR東海の三者で、掘削工事等により新たに流動することになる水の流れが課題であり、健全な水循環の回復措置が必要であること等について合意

-

R6.9

- 県境を越えて高速長尺先進ボーリングを実施することについて、大井川利水関係協議会が了解

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし環境部環境局

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2421

ファクス番号:054-221-2940

chuoshinkansen@pref.shizuoka.lg.jp