懸念3 トンネル発生土による南アルプスの環境への影響

県が心配していること

JR東海によれば、静岡工区のトンネル工事(本坑、先進坑、斜坑、導水路トンネル、工事用トンネル)によって発生する土(トンネル掘削土)は、約370万立方メートルです。

これは東京ドーム約3杯分に相当する量であり、この大量のトンネル掘削土を、流域8市2町の水源である大井川の川沿いに、永久に存置する計画です。

県は、トンネル掘削などの建設発生土の処理に伴う大規模な土地改変が、南アルプスの環境に影響を及ぼすことを心配しています。

法令に基づき、環境保全の見地から、平成26年に知事意見を述べ、発生土置き場が恒久的な施設となる場合は、土石流、地すべり、深層崩壊等の大規模な土砂移動、濁水の流出、細かい粒子の底質への堆積なども想定し、生態系全体や景観への影響も考慮した調査を実施した上で、将来の土地利用も見据え、対策を講じることを求めています。

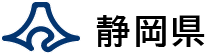

JR東海の発生土置き場計画

-

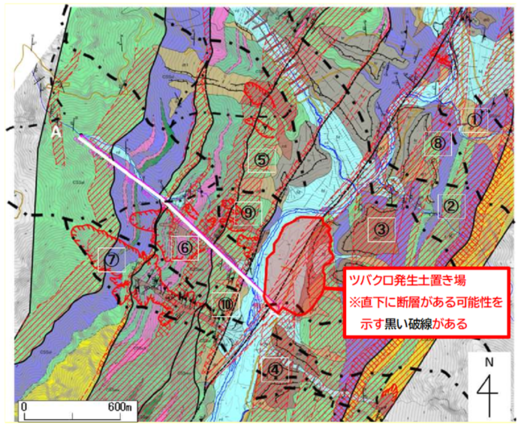

ツバクロ発生土置き場

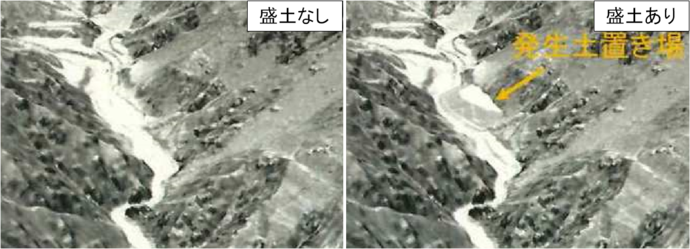

- トンネル掘削土約360万立方メートルは、燕沢(つばくろさわ)付近に、約70メートルの高さに盛土する計画です。

-

藤島発生土置き場

-

トンネル掘削土のうち、基準値を超える自然由来の重金属等を含む「要対策土」といわれる土が出た場合は、藤島沢(ふじしまさわ)付近に、二重遮水シートで覆って盛土する計画です。

現時点では、約10万立方メートルの盛土をする計画です。

-

その他の発生土置き場

-

JR東海は、「ツバクロ発生土置き場」の盛土量を低減するため、複数の候補地(イタドリ、中ノ宿2、中ノ宿3、剃石(すりいし))にトンネル掘削土を分散配置する検討も進めています。

なお、候補地の中で奥大井県立自然公園の特別地域(※)に該当している場所は、静岡県立自然公園条例の許可が必要です。

※自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて指定された区域。工作物の新増改築等の一定の行為は、許可が必要。

JR東海との対話の状況

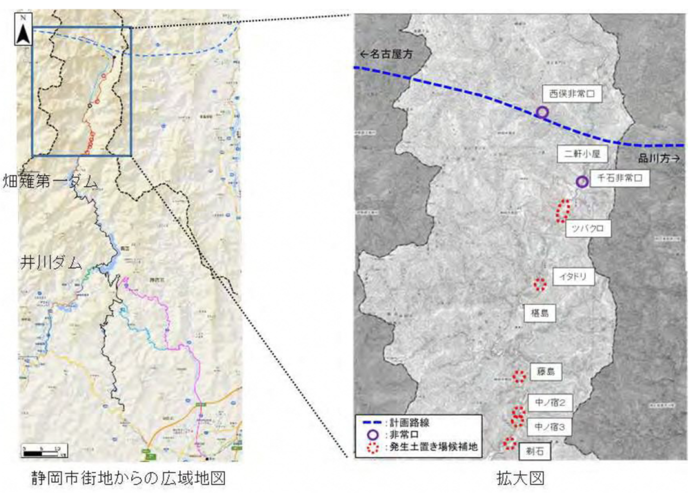

主な対話項目

令和6年2月5日に整理した「今後の主な対話項目」3分野28項目のうち、トンネル発生土関連の5項目については、県地質構造・水資源専門部会においてJR東海との対話を進めています。

この5項目について、令和7年3月11日現在における対話の進捗状況は、次の表のとおりです。

発生土置き場

(1) 土石流、地すべり、深層崩壊等の大規模な土砂移動、濁水の流出、細かい粒子の底質への堆積などを想定し、生態系全体や景観への影響を考慮した対策(仮に、発生土を有効活用する場合は、その活用案に応じた対策を追加で検討する必要がある。)

※ 「中央新幹線(東京都・名古屋市間)環境影響評価準備書」に対する知事意見(平成26年3月)を踏まえた対策を求めるものです。

|

第17回専門部会(R6.9.6)

|

|---|

(2) 全ての発生土置き場についての詳細な計画(立地、設計、モニタリング等)

※ 発生土置き場が工事中、工事後において、安全かつ適切に管理されるよう、候補地の選定の経緯やその理由、盛土の設計の内容、工事完了後の盛土や盛土からの排水の管理などを確認するものです。

|

第17回、第18回専門部会(R6.9.6、R6.12.17)

|

|---|

(現在のJR東海の計画(要対策土を藤島に盛土)は、条例上認められないため、要対策土については事務レベルで対話を進めています。)

(3) リスク管理の手法とリスク対策(リスクマトリクス、リスクマップを使用)

※ リスクマトリクス、リスクマップのような可視化した管理手法を用いて、県民の皆様が工事のリスクと対策を容易に理解できるような対応の検討を求めるものです。

(次回以降の専門部会で対話)

(4) ツバクロ発生土置き場について、以下の点を踏まえた、影響の予測・評価及びその対応 ⇒ 対話完了(盛土の設計等については、(2)で今後検討)

※ ツバクロ発生土置き場の位置選定や対策検討は、南アルプスの崩れやすい地質構造を踏まえた上で、広域的な評価を行い、適地であるか確認することが重要です。現段階では以下のアからオまでの5つの課題が考えられます。

ア-1 広域的な複合リスク(周辺の沢で土石流が同時多発する可能性)

|

第17回専門部会(R6.9.6)

|

|---|

ア-2 広域的な複合リスク(対岸斜面に断層があることにより地震が発生した際に深層崩壊するリスク)

|

第17回、18回専門部会(R6.9.6、R6.12.17)

|

|---|

イ 対岸の河岸侵食による斜面崩壊の発生リスク

|

第17回、18回専門部会(R6.9.6、R6.12.17)

|

|---|

ウ 土石流の緩衝地帯としての機能低下

|

第17回専門部会(R6.9.6)

|

|---|

エ 予測のシミュレーション条件

|

第17回専門部会(R6.9.6)

|

|---|

オ ツバクロ発生土置き場直下の断層(推定)の影響(追加)

|

第17回専門部会(R6.9.6)

|

|---|

|

第18回専門部会(R6.12.17)

|

|---|

(5)自然由来の重金属等を含む要対策土の処理

トンネルを掘ると法令に定められた基準値を超える自然由来の重金属等(ヒ素、セレン等)を含む掘削土(以下「要対策土」といいます)が発生する場合があります。この要対策土については、通常の発生土と同一に扱うことができないため、特別な対応が必要となります。

現在のJR東海の計画では、南アルプストンネル工事で発生した要対策土については、椹島よりも下流の藤島沢(ふじしまさわ)付近に二重遮水シートで覆って盛土することとされていますが、県の「静岡県盛土等の規制に関する条例」では、「要対策土」の盛土は原則禁止されています。

このため、現状のJR東海の計画は条例上認められませんが、現在、条例の適用除外に関してJR東海と事務レベルで対話を進めています。

専門部会では、「要対策土を現地で浄化処理する」オンサイト処理(※)などを提案していますが、これまでのところ、JR東海から新たな計画は示されていません。

静岡県中央新幹線環境保全連絡会議 地質構造・水資源部会専門部会

県は、南アルプスにおけるリニア中央新幹線トンネル工事が大井川水系の水資源等に及ぼす影響を科学的根拠に基づき明らかにするため、地質学や地下水学などの専門家を委員とした「地質構造・水資源部会専門部会」を設置し、JR東海と対話を行っています。

リニア中央新幹線静岡工区 有識者会議

南アルプスの地質構造

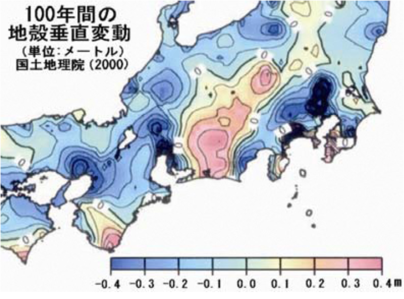

南アルプスは、地層が激しく褶曲(しゅうきょく)している(地層が波のように曲がっている)山脈であり、地質がもろいため、これまでも地震や豪雨に伴い山体の大規模な崩壊が発生しています。

また、南アルプスの主稜線部における隆起速度は、年間4mm以上とされ、この隆起速度は世界的にも最速レベルです。(出展:静岡大学地球科学研究報告第42号(2015年7月))

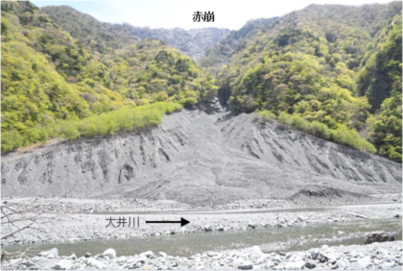

典型的な崩壊地「赤崩」

赤崩は、南アルプスでみられる典型的な深層崩壊地です。

最上部の稜線付近では、山地崩壊の初期過程で見られる「線状凹地」が多数形成されて、なだらかな地形を造っています。

赤崩から流れ出た大量の砂礫(されき)は、約1000m下の大井川に注がれるように落ちて扇状地を形成しています。

崩壊地からの土砂供給は現在も続き、大井川の河床に堆積しています。

線状凹地の説明など、もっと詳しく知りたい方は、以下の関連動画「南アルプス大井川上流域における地質と地形の成立ち」等を御覧ください。

関連情報

-

南アルプス大井川上流域における地質と地形の成立ち【概要版】(外部リンク)

-

1章 南アルプスと大井川上流域の概要(外部リンク)

-

2章 太古の海が生んだ南アルプスの基盤地質(外部リンク)

-

2章【付録】 付加体形成の再現実験(外部リンク)

-

3章 日本列島と南アルプスの形成(外部リンク)

-

3章 日本列島と南アルプスの形成(外部リンク)

-

4章 南アルプスと駿河湾(外部リンク)

-

5章 南アルプスの岩石(外部リンク)

-

6章 南アルプスの地形と崩壊(外部リンク)

-

7章 南アルプスの地質・地形が造る動植物の生息環境(外部リンク)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし環境部環境局

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2421

ファクス番号:054-221-2940

chuoshinkansen@pref.shizuoka.lg.jp