栽培漁業の推進

1栽培漁業とは

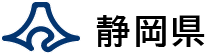

魚介類の卵から稚魚になるまでの一番弱い期間を人の管理下で育て、無事に外敵から身を守ることができる大きさになってから、成長するのに適した海域に放流し、自然の海で成長したものを漁獲する漁業です。

2栽培漁業の手順

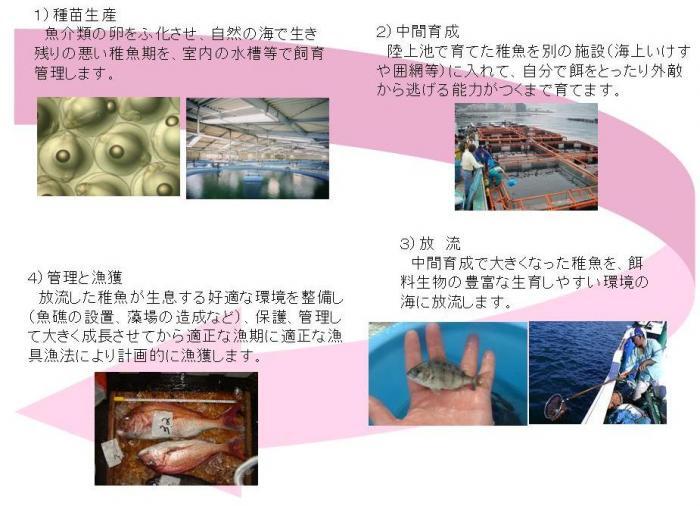

3静岡県の栽培漁業の展開

本県の栽培漁業を計画的に進めるため「第8次静岡県栽培漁業基本計画」を令和5年3月に策定しました。放流の対象種はマダイ、ヒラメ、トラフグ、アワビ類の4魚種としています。この他にクルマエビ、ノコギリガザミ、クエの放流、キンメダイの種苗生産も試験的に行います。

|

魚種 |

令和3年度実績 |

令和4年度実績 |

第8次計画(R4-8) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

種苗生産数 |

種苗放流数 |

種苗生産数 |

種苗放流数 |

種苗生産数 |

種苗放流数 |

|

|

マダイ |

167.7 |

107.5 |

173.8 |

99.4 |

135.0 |

95.0 |

|

ヒラメ |

58.4 |

35.1 |

55.6 |

37.2 |

50.0 |

35.0 |

|

トラフグ |

10.6 |

9.0 |

5.3 |

5.3 |

9.0 |

9.0 |

|

アワビ類 |

29.5 |

29.5 |

27.4 |

27.4 |

45.0 |

45.0 |

4放流効果

本県のマダイの漁獲量は、昭和26年の463トンをピークに減少を続け、昭和50年代には34トンまで減少しましたが、栽培漁業の推進により、近年は100トン前後まで回復しました。さらに、遊漁船の実態調査から、近年の遊漁を含めた漁獲量は400トン以上と推定されており、その約3割を放流魚が占めていることも判明しています。他の魚種についても、放流魚が漁獲を下支えしていることが判明しており、今後も沿岸漁業の生産性を向上し持続可能な体制を整えるために、栽培漁業の推進を図っていきます。

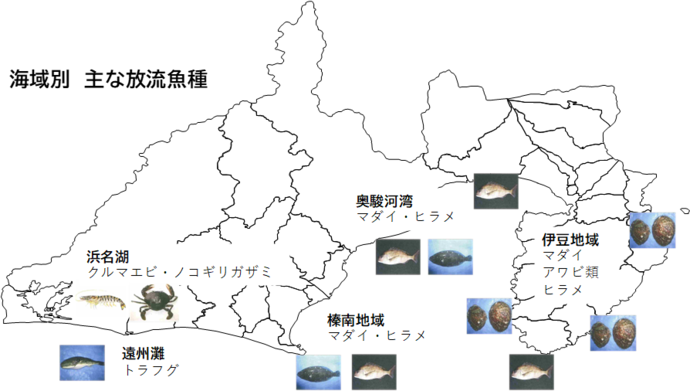

5種苗生産施設

静岡県での放流に用いられる稚魚の多くは静岡県温水利用研究センター(本所:御前崎市、分場:沼津市)で生産しています。温水利用研究センター本所は、浜岡原子力発電所の温排水を有効利用して魚介類の種苗を生産・供給することにより、排出される温水により影響を受ける地域を中心に水産業の振興を図ることを目的に、昭和47年に旧浜岡町(現御前崎市)に建設されました。その後、温水利用研究センターは平成17年4月に新施設に建替えられています。また、温水利用研究センター沼津分場は、平成17年4月に県栽培漁業センターの施設と業務の一部を移管して稼動を開始しました。

温水利用研究センター沼津分場は再整備を進めており、令和9年度末に完成する予定です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2696

ファクス番号:054-221-3288

suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp