交流部門

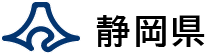

松崎高校 漁師を守る隊

テーマ 漁師の減少を止めるためには

探究内容

・少子高齢化、漁師の仕事に対するマイナスイメージ(過重労働、早朝就業、稼ぎの不安定さ)に伴い、松崎町の漁師の数が減少しており、これをどうくい止めるかをテーマとした。

・解決策として、体験イベントにより漁師の楽しさを伝えることが必要と考え、漁業体験イベントの実施を検討した。

・イベントでは、魚の取り方や罠の仕掛け方、魚の種類等のプレゼンを予定し、また、獲った魚を売り、地域通貨に換金し、漁協で使えるような仕組みも企画する。

・一方で、体験イベント開催に当たって、ガソリン代や契約料、ライフジャケットの安全対策等により、費用が工面できない可能性がある。

・上記体験イベントを開催できない場合、漁師の仕事内容、仕事時間などをまとめた資料を、学校で配布、地域の掲示板への掲示など代案を提案する。

探究活動のポイント

・老人ホームに出向き、昭和後期の松崎町の様子を聞くと、当時は、マグロ漁が主流で、他の仕事よりも給料が高く、栄えていたが、コスト増(ガソリン代上昇)や、地球温暖化によるマグロの生息地の変化、仕事の多様化により、職業としての漁師が選択されない状況が増えたことがわかった。

探究活動を通して学んだこと

・漁師が少ないため、取りきれていない特定魚種がおり、漁師の増加による経済効果は十分期待できることがわかった。

・松崎町と西伊豆町を比較すると、西伊豆町のほうが就業者数・船舶数ともに3倍くらい多い。また、松崎町の主流な漁はイカ、伊勢海老等であり、西伊豆町のほうが種類豊富であることがわかった。

今後取り組んでみたいこと

・自身が漁師になりたいというモチベーションがあり、今後の松崎町の発展への期待を込めて、イベントの開催にこぎつけたい。ただし、高校生では厳しい点も多いため代案であるポスターを作成し、まずは、身近なところから広めていきたい。

三島北高校 It’s a small world

テーマ 「みんなの宝箱」

探究内容

・生活に必要な分の生活用品がない人たちに対し、私たちでも何かできることはないか?と考えた。

・ターゲット層を貧困者及び相対的貧困者(一定水準よりも貧困である人のこと)と想定し、「使わなくなった物」や「新品だけど使っていない物」を集めて「宝箱」を作り、公共の場所へ設置することで困っている人への助けにつなげたい。

探究活動のポイント

・「使わなくなった物」や「新品だけど使っていない物」を活用できればゴミも減らすことが出来てSDGsの取組にもなること。

・「宝箱」を駅や学校といった公共の場に設置することで誰でも手に取ることができ、利用もできること。

・お金がかからないため、子どもから大人まで年齢を問わず気軽に協力ができる、また、受取ることもできること。

探究活動を通して学んだこと

・お金がかからない分、ビジネスには結びつけづらいこと。

・「宝箱」の中に「いつ・誰が・何を」入れるのか、また、協力してくれる人は何人くらいいるのか不明なこと。

・「宝箱」設置に当たって、安全性や管理に課題があることが分かった。

今後取り組んでみたいこと

・ターゲット層(貧困者・相対的貧困者)は、支援が必要であることについて自ら声を上げにくい現状を変えたい。

・クラウドファンディングを行い、「宝箱」の中身を定期的に確認する人や監視カメラの設置等の検討をしていきたい。

・クラウドファンディングが難しい場合、他県での事例を参考にしながら、地域や自治体と連携して食べ物を支援する取組み等を検討していきたい。

・年数を重ねて、地域との連携や、寄付金なども活用していけば継続的に続けることができるのでは考えている。

沼津西高校 プロジェクトN・シティプロモーション

テーマ 沼津スイーツ大作戦

探究内容

・沼津市外の特産品認知度が低い状況の中、和スイーツを共同開発し、SNSを利用して沼津の特産品である西浦みかんと知名度を上げる企画を計画した。

・市内の和菓子屋であるみやこ庵さんとコラボし西浦みかんの和スイーツ(和レアチーズプリン)を開発した。

・ポップも自ら作成。また、同校芸術科と協力し、ポスターを作成した。

・みやこ庵さんで実際に販売し、完売した。

探究活動のポイント

・当初はフルーツ大福のような商品を想定していたが、お店との対話の中で見た目も新しく和と洋が合わさった商品とすることとした。

・当初想定とは離れたものの、コンセプトにあったものが作れた。

・店とのコラボは6〜7か月ほど行った。

探究活動を通して学んだこと

・見た目や味は高い評価を得た。

・価格を400円としたが、高校生にとっては高く、量などの調整が必要だと考えた。

・反省点として、インスタグラムの開設が販売数日前であったため、広報期間が短く、学外の認知の機会につながらなかったことが挙げられる。

今後取り組んでみたいこと

・数量限定なので再販はないが、時期に合わせて、いちごでの第2弾を計画している。

・今回の販売方法とは別に文化祭での販売を企画している。

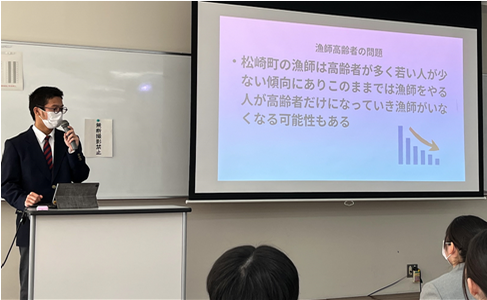

富士宮北高校 チーム宮北

テーマ 富士宮の子育てについて

探究内容

・富士宮市に19箇所ある子育てサロンに着目し、利用者をコロナ禍前に戻すにはどうしたらいいかを探究した。

・チームでは、まず、子育て体験を通して子育ての実態を調査。ミルク作り、おむつ替えやベビーカーの扱いを通し、育児の大変さを実感した。

・初めての子育てでは知見が少ないため、これまで子育てをしていた親と交流できる子育てサロンは、親の身体的、精神的な負担軽減として大きな存在であると考えた。利用者からも、「少しの会話だけでも孤独から解放される」といった肯定的な意見が見られた。

・利用者増加には、街中の広告、バス、郵便局、病院の待合室等への案内の掲示、小さい子どもがいる家への周知等を提案。最終的には、子育ては地域で支え合いながら子育てができる形が重要と結論づけた。

探究活動のポイント

・子育て体験をとおして子育ての大変さと知見のなさを実感。その解決策として、知見を共有できる子育てサロンの重要性を認識した。

探究活動を通して学んだこと

・子育ての大変さ。元々子どもが好きなので子育てボランティアとしても活動したい。また、ほかの生徒にも子育てボランティアへの参加を呼びかけていきたい。

今後取り組んでみたいこと

・子育てサロンの見学は現在1箇所のみのため、市内19箇所ある、それぞれの子育てサロンの違いを把握したい。

・他地域との比較等を通して、富士宮市の子育て活動のよさを他の地域にも展開したいという希望はあるが、限界があるのでまずは自分たちの住んでいる街からアプローチしていきたい。

清水東高校 清水東A

テーマ MBTIに関する研究(性格には何が影響するか)

探究内容

・社会には様々な固定概念があるが、これらの概念は本当に正しいのか疑問に思った。

・またこれらの概念は遺伝等の内的要因ではなく、育った環境や経験等の外的要因が影響しているのではと考え、清水東高校の生徒(主に2、3年生)、家族にアンケート調査を行い、集計、分析を行った。

MBTI:ユングのタイプ論をもとにした、世界45カ国以上で活用されている国際規格に基づいた性格検査。4つの指標に基づいて、16の性格タイプを分類する。

探究活動のポイント

・若者に人気のあるMBTI診断を受けてもらい、MBTI診断の結果と血液型や部活動等の情報をアンケートで答えてもらうことで、MBTI診断と、内的要因、外的要因の相関性を調査した。

探究活動を通して学んだこと

・外的要因(部活や習い事)では相関性は見られなかったが、内的要因(性別や兄弟構成)ではMBTIとの相関性が見られた。

今後取り組んでみたいこと

・今回の調査の回答のほとんどが清水東高校の生徒であり、偏ったバックグラウンドを持つ対象者からのアンケートであったことから、今後スーパーや公的機関を利用している様々な人を調査対象として、相関性を調べたい。

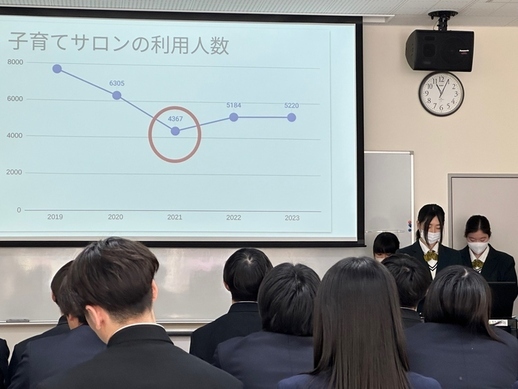

静岡高校 細澤さん

テーマ 「効果音が楽曲に付加するイメージ」

探究内容

・映画やテレビ、楽曲など様々な場面で「効果音」が使用されている。

・「効果音」の多くは人工的、意図的なもので、中でも楽曲に用いる「効果音」についてスポットを当てて、「効果音」が楽曲にどのような影響をもらたすのか研究した。

探究活動のポイント

・仮説:「効果音」の持つイメージは楽曲全体のイメージに関わる

・定義:「効果音」は「実際と異なるもの」や「音階がないもの」とする

・あらかじめ仮説や定義を立てた上で、色々な音を聞いてもらい、「楽しい」・「おしゃれ」・「怖い」等楽曲にどのような印象を持つかアンケートを実施した。

探究活動を通して学んだこと

・「効果音」をどれだけ聞き取れるかによって楽曲のイメージが変わる。

・「効果音」が全く入っていない楽曲と入っている楽曲や、雨音など「効果音」の中でも聞き覚えのあるものだと、楽曲の印象が明らかに違うことが分かった。

・「効果音」が入っている楽曲でも、聞き慣れない「効果音」やリズムを速めるだけでは人によっては違いが分からないことが分かった。

今後取り組んでみたいこと

・どのようにしたら「効果音」を意識的に聞かせることができるだろうか?

・今回の調査は、年齢により聞き取る音が変わる可能性があったため、主に同じ部活動(吹奏楽)の17名の生徒が対象を対象としたが、今後調査対象・人数を広げて、検証を行いどのような結果が出るのか調べてみたい。

清流館高校 ヒノシン

テーマ 「交流型修学旅行への挑戦~沖縄の高校生に静岡県を実際に味わってもらおう~」

探究内容

・私たちは、修学旅行で沖縄を訪問し、沖縄の魅力を直に味わったことで多くの感動や気づきを得た。しかし、沖縄の高校生と交流する機会がなく関わる時間があってもよいのではないかと考えた。

・沖縄の高校生が静岡にやって来る機会があるだろうかと考えた。静岡のことを知る・学ぶ機会を作るために交流型修学旅行のプランを作成して、課題や静岡の魅力を考えた。

探究活動のポイント

・全4日間の行程を作成

1日目 観光(静岡空港付近の名所へ行こう!)

2日目 学生交流(体育祭等イベントを通じて交流しよう!)

3日目 目的別研修(静岡の食・自然を体験してもらおう!)

4日目 自主研修(自分だけの静岡を見つけてみよう!)

探究活動を通して学んだこと

・事前準備の進め方(相手方との連絡の取り方)、交通手段の選び方、宿泊先の確保・・・等、課題がたくさんあることがわかった。

・地域の方にも協力してもらいホームステイ先を用意する。また、体育館や教室等の学校を宿泊先とすることで、宿泊先の課題解決と防災訓練(避難所体験)にもつながるのではないかと考えた。

・選択制にして自分の行きたいところを決めてもらうことで、自分だけの静岡を見つけることができるのではないかと考えた。

・静岡の良さを理解するには、実際に「来て・見て・体験する」ことが最善だと確信した。

・同世代の知り合いも増え、SNSが活発な時代だからこそ人と人とのふれあいやコミュニケーションの大切さを学ぶことができる。

今後取り組んでみたいこと

・交流は静岡⇔沖縄だけでなく、様々な県や国など、世界を視野に入れた交流について考えたい。

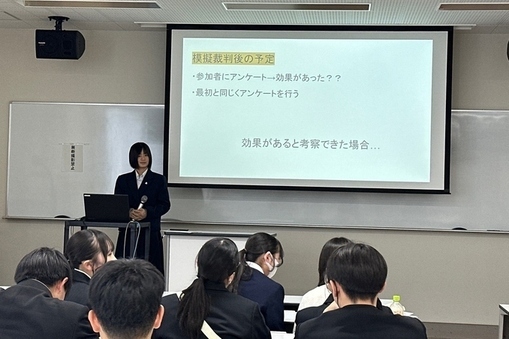

掛川西高校 少年犯罪チーム

テーマ 法律の認知度公式=広報×実践〜少年犯罪の認知度を向上させるには〜

探究内容

・校内では、法律の内容についての認知度が低く、少年法の認知度が低い。また、特定少年についての認知度も低いという現状がある。しかし、いきなり六法など法律そのものを扱うと幅広すぎることから、高校生に関わりの深い少年犯罪にフォーカスし、インスタ等のSNSによる広報と模擬裁判を実施した「広報×実践」による少年法認知度向上を行った。

・まず広報実施前に、少年犯罪や特定少年に関するアンケートを実施した。その後家庭裁判所を訪問。家庭裁判所では成人犯罪と少年犯罪の処遇の違い等を学んだ。

・家庭裁判所で得た知識(特徴や審判手続き)をもとに、ヘンゼルとグレーテルを題材にした模擬裁判を実施(1/29)。

・また、SNSでは、不定期でクイズ形式の法律に関する知識を発信。

探究活動のポイント

・小中学校の道徳の授業では、倫理的側面から犯罪をしてはいけない、命やモノを大切にしなければならないことを焦点におくが、本探究では、法律による刑罰・裁判に焦点を当てモラル的な側面からアプローチしている。

・元々は法律に焦点を当てたが、幅広いので少年法に絞った。

探究活動を通して学んだこと

・模擬裁判には、10人程度の参加者しか集まらず、関心の低さが未だに課題。

・インスタでの活動の活発化が必要。

今後取り組んでみたいこと

・模擬裁判を1月に実施。

・実施後、アンケートによる効用測定と初回に行った認知度調査を再度実施し、効果があると考察できた場合は、次の学年にバトンをつなぎ活動してもらう予定。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育政策課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3168

ファクス番号:054-221-3561

kyoui_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp