リニア中央新幹線静岡工区

県民の皆さまからの質問にお答えします

直近の専門部会では、どのような対話が行われたのですか。

直近の専門部会では、どのような対話が行われたのですか。

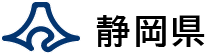

![]() 6月2日開催の第20回地質構造・水資源部会専門部会では、「今後の主な対話項目」28項目のうち、水資源に関する2項目、トンネル発生土に関する4項目の対話を進めました。

6月2日開催の第20回地質構造・水資源部会専門部会では、「今後の主な対話項目」28項目のうち、水資源に関する2項目、トンネル発生土に関する4項目の対話を進めました。

会議では、田代ダム取水抑制案のリスク管理と河川流量などを定期的に観測するモニタリング計画の詳細を確認し、合意しました。トンネル発生土については、自然由来の重金属などを含む要対策土の処理に関する対話が始まり、県がJR東海に求めていた要対策土の発生量予測が初めて示されました。

これにより、28項目のうち10項目の対話が完了し、水資源(全6項目)については対話が完了しました。残る18項目の全てについて、対話を進めていきます。

専門部会の様子

第20回地質構造・水資源部会専門部会の概要

日時

令和7年6月2日(月)13:30~15:30

議事概要

1 水資源編

- 田代ダム取水抑制案

JR東海が、田代ダム取水抑制案の実施段階において、無降雨期間の長期化等で取水抑制ができない状態が「一定期間」継続した場合、リスク管理を行う一定期間について説明

過去の降雨データから「一定期間」を30日とする運用方針が示され、一定のリスク管理がなされるものと科学的・工学的な観点から確認した。

▶対話完了 - 具体的なモニタリング計画

JR東海が、具体的なモニタリング計画における「実施箇所」や「理解しやすいデータ公表の手法」について説明

「実施箇所」について、トンネル工事が水資源に及ぼす影響を判断できる代表性を有し、適切であることを科学的・工学的な観点から確認した。「理解しやすいデータ公表の手法」について、今回示された項目・様式により対応すれば、県民にわかりやすく安全・安心を伝えられることができると考えられ、現時点における手法として了解した。

▶対話完了

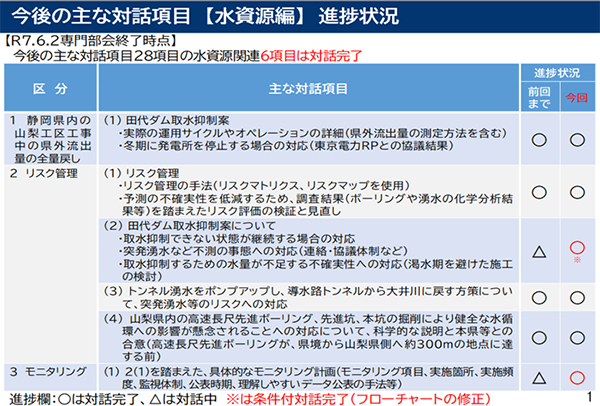

2 トンネル発生土編

- 盛土の設計・モニタリング等

JR東海が、通常土の発生土置き場の設計・モニタリング、生態系や景観への配慮等について説明

「設計・モニタリング」について、各盛土の設計の考え方、モニタリングの内容等が示され、施設設計が関係法令や基準にのっとり十分に安全側に計画されていることを科学的・工学的な観点から確認した。「生態系や景観への配慮」について、濁度を低減する排水や緑化対策、モニタリングが計画されており、環境への配慮が専門的見地から適切と判断できることを確認した。今回含まれていない要対策土に関する設計・モニタリング等については対話を継続する。

- リスク管理

JR東海が、リスク管理の手法とリスク対策(リスクマトリックス、リスクマップ)について説明リスクマトリクス・リスクマップを用いて、現在想定される通常のトンネル発生土の盛土工事に関するリスクと対応が整理、可視化されていることを確認した。今回含まれていない要対策土に関するリスク管理については対話を継続する。

- 要対策土の処理

JR東海が、自然由来の重金属等を含む要対策土の処理について、発生量予測とオンサイト処理を含む処理方法について説明

要対策土の発生予測の方法及び処理方法については、より具体的な説明を求め、次回以降の専門部会にて、発生予測を踏まえた処理方法ごとの課題整理を行い、要対策土の適切な処理方法について、対話を継続することを確認した。

専門部会後の対話の進捗状況のまとめ

令和7年7月1日現在の情報です。

詳細は、「リニア中央新幹線整備工事に伴う環境への影響に関する対応」へ

→リニア中央新幹線整備工事に伴う環境への影響に関する対応

WEB県民だよりでは、リニア中央新幹線整備に関する県の対応などを連載でお伝えします。

問い合わせ/県環境局 TEL/054(221)2421 FAX/054(221)2940

このページに関するお問い合わせ

総務部広聴広報課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2231

ファクス番号:054-254-4032

PR@pref.shizuoka.lg.jp