第41回 かわねきりんの会・本とおもちゃ でんでんこ

第41回

真に自由な時間を過ごせる場所を提供する、「かわねきりんの会・本とおもちゃてんでんこ」

右:「かわねきりんの会」代表の板谷知加さん

こんにちは。静岡県中部地域局です。

地域活動に取り組む方々や、イノベーションを起こしている企業にスポットを当て、地域と関わるようになったきっかけや活動内容について、中部地域局の職員がインタビューし、みなさんが元気になる情報をお届けします。

第41回となる今回は、川根本町を主な活動場所として、子どもたちや地域の方に、自由で自律した時間を過ごせる場所を提供することで、自分本来の姿を見つめ直すきっかけづくりに取り組んでいる、「かわねきりんの会」代表の板谷知加さんと、「本とおもちゃてんでんこ」店主の川口舞子さんにインタビューしました。

川根本町への移住をきっかけに、活動をスタート

板谷さん:私自身は滋賀県出身ですが、夫が川根本町出身で、いつかふるさとへ戻りたいと考えていました。静岡市や滋賀県での暮らしを経て、川根本町に移住し、子どもが保育園に通うようになりました。私は、子どもたちが、自由に好きなところで好きな遊びをのびのびと楽しみ、大人はそれを見守るのが、理想のあるべき姿だと思っていたのですが、現実にはそうはならない体験が続いていました。

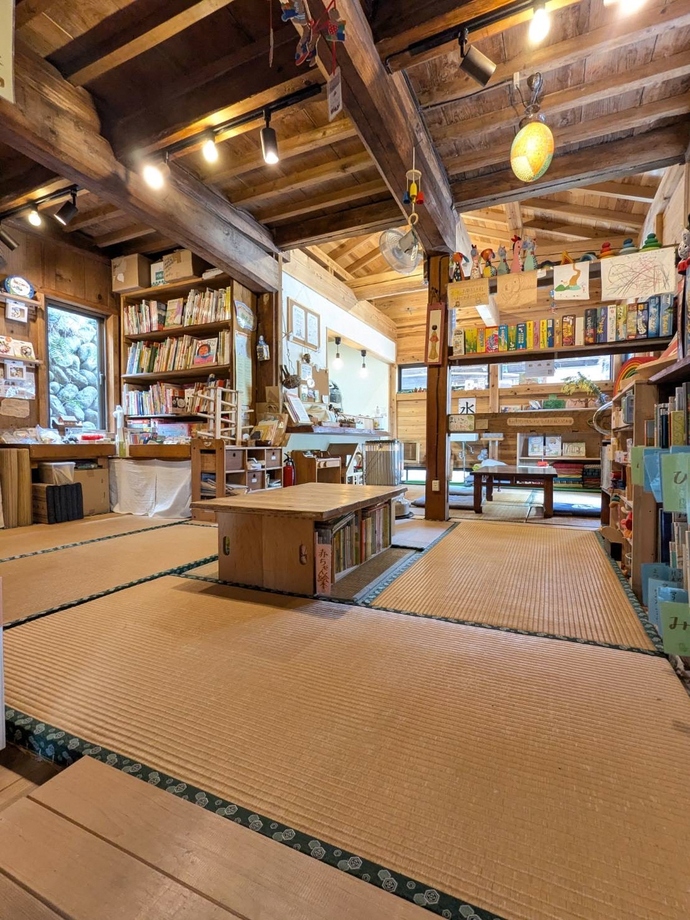

そんな時に、川口さんの「てんでんこ」がオープンしたことを知り、当時、保育園年長と、年少だった子どもを連れて、行ってみました。そこは、とても居心地のいい空間で、自由で、気を張らなくていい場所でした。川口さんと話をしているうちに意気投合して、たびたび「てんでんこ」を訪れるようになりました。

子どもが遊ぶ時に、大人はつい、失敗しないように先に手を出したり、先回りをしてしまいがちですが、そうしなくてもいいのではないかということを描いてくれた、ドキュメンタリー映画『ゆめパのじかん』の自主上映を行いたいと考えたのが、「かわねきりんの会」の立ち上げにつながりました。

川根本町には活動を続けている子ども会はほぼなく、子どもがいる集落同士も離れていて、きっかけがないと集まりにくいという地域的な特徴があります。そうした、放っておくと離ればなれのままになってしまう子どもたちを、つなぐきっかけにしたいという思いがありました。

川口さん:私は、北海道の八雲町で生まれ育ち、斜里町で中学校の国語の教員をしていました。教師になってすぐの頃は、私自身の目指す姿としての「子ども観」をつかむことができずにいました。

3年勤めて、校則の意味に疑問を持ったり、中学校における生徒との接し方について違和感を感じたりしていました。

そんな中で息子が生まれ、赤ちゃんだと思っていたのがあっという間に自分の力で様々なことができるようになっていくのを見て、「親が無理に子どもの行動を強制する必要はなく、見守るだけでよい」という、自分の「子ども観」が確立してきました。

3年間の育休が明けて中学校に戻りましたが、既にそこは違和感だらけの場所になっていました。

私は思いきって教師を辞め、子育て支援施設の仕事に就きました。学童保育に来る子どもたちは、親御さんが共働きで、早い時刻に家に帰れないからという消極的な理由で集まっているため、時間を気にして集中的に遊べない傾向にありました。

一方、児童館に来る子どもたちは、自主的に遊びに来ていることから、とても楽しそうでした。地域の方たちとの交流もできるようになり、制約のない環境で、より自由に自分の意思で遊ぶ子どもと、地域の方が集まる場所をつくりたくて、川根本町に移住してから、「てんでんこ」を立ち上げました。

「てんでんこ」には、絵本から大人向けの哲学書まで、年代を問わず楽しめる本が揃えてあり、貸出も行っています。また、ボードゲームや積み木など、遊びの道具も充実しています。カフェも併設していますので、おなかが空いても大丈夫です。

自分で過ごし方を選ぶ、自由な時間

板谷さん:3人の子どもを育てていく中で、大人の目が届きすぎて、子どもの主体性を大事にする機会が減っているのでは?と考えていました。

川口さん:集まった子どもが何をするのか、事前に決めておく「企画もの」はやらないことを心がけています。逆に、好きなことを好きなだけやっていていいというのがきりんの会の特徴だと思います。

遊びが始まるきっかけとなる、木片やのこぎり、かなづちなどを置いておくだけで、子どもたちは遊びを始めてくれます。

大切なことは、大人と子どもは対等であること。大人もその場で好きなことをやっていて、同じ時間を好きに過ごしているのです。上から目線で子どもたちを指導するというスタンスではありません。

それぞれが勝手にやっていることに少し手を貸すと、お互いに新しい気づきが生まれます。

私たちは、行政機関でもなければNPO法人でもありませんが、そうした自由な立場だから、このようにゆるい取組ができると考えています。参加者は、何かしてもいいし、何もしなくてもいいのです。

私も、てんでんこを3年間運営している中で、よりゆるい方向に進んでいます。ボードゲームのルールも、自分で変えて楽しめばいいと思います。子どものやりきる力を育てようとか、思わなくていいのです。

また、有料イベントに仕立てると、元を取ろうとして大人が頑張ってしまいます。

板谷さん:子どもたちの時間も余裕がなくなっていて、複数の習い事などで休む時間もないことに、いつかひずみが出てしまうのではないかと、私は危機感を持っています。

誰に指示されるでもなく自由な時間を過ごすことで、自分の人生が自分のものだという実感を、「きりんひろば」で体験し、知ってもらうだけでも違うと思います。

子どもだけでなく、大人も指示されたことをやっていれば生きていくことはできますが、そこに意味はあるのか、幸せを実感できるのか、疑問を感じることもあると思います。自由に過ごしていい時間を知るだけで、こういう時があってもいいんだと、少し気がついてもらえると嬉しいです。

色々な年齢の子どもたちが子ども同士わいわいと、みんなで遊ぶことが、私の描く理想の姿です。そうやって育ってきた年配の方は、人として他者を思いやることが自然にできているように思えます。そうした自由がなくなっている危機感に対応したい。「きりんひろば」を、自由な時間を感じるきっかけにしていただきたいと思います。

川口さん:私の思いも、板谷さんとまったく重なっています。大人たちも迷惑をかけないように、締め付け合い、トラブルの芽を過剰に先回りして摘んでいる気がします。必要のないルールが増えすぎているので、そういうところを明るく取り払っていきたいと思います。

学校という枠を崩してみる

川口さん:小学校の図書室を借りて、未就学児が小学生と自由に遊んでもらう「赤ちゃんサロン」という活動を行っています。これは、赤ちゃんと保護者の居場所づくりということが主な目的ですが、これまで一般的にイメージされてきた学校という枠を崩してみたいという試みでもありました。

私が忙しくなってきて、「赤ちゃんサロン」の活動は板谷さんに引き継いでいただきました。

板谷さん:「赤ちゃんサロン」の活動をしていて感じるのが、小さい子がその場に居るだけで、周りの人たちもみんなにこにこになる、不思議な効果があることです。このやわらかい空気が学校の中にも生まれたらいいなという思いが、活動を続ける力になっています。

また、普段の日常の中で、大きい子と小さい子が出会う機会がなかなかないので、そうしたきっかけが生まれる場にもなったらいいなと思っています。

それから、川根本町の社会福祉協議会が、私たちの活動を知ってくれて、子どものために一緒にできることがあれば、協力したいと働きかけをいただきました。実際に、きりん広場に行くための送迎の車を出してくださったり、令和6年の12月に、富士市で「NPO法人ゆめ・まち・ねっと」を運営されている渡部さんの講演会開催に当たって、社会福祉法人静岡県共同募金会の共催をいただきました。

他にも、きりん広場の講演会を川根本町や教育委員会が後援してくださったり、広報に協力してLINEで情報を流してくださったりもしています。

今後取り組んでみたいこと

板谷さん:車に遊び道具などを積み込んだプレーカーで、様々な地区に行けると面白いと思いますが、その前に、きりんの会の活動を定期的に開催できる拠点ができるといいなと考えています。定期的に会を開催することで、子どもたちも安心して集まれるようになり、道具も常設できるようになります。あそび場が固定されることで、子どもたちのあそびが継続され、発展していくと思います。

川口さん:「てんでんこ」を令和7年の4月に改修し、壁を一部取り除いてスペースを広げ、絵本作家の原画展などを開催したいと考えています。絵本はひとつの確立された文化・芸術だと思います。「てんでんこ」をきっかけに、川根本町に文化がもっと根付いてほしいと願っています。

また、絵本の移動販売にチャレンジしてみたいと思っています。今の川根本町は、区に1人しか子どもがいない状況のところもあります。そうした子どもはバス通学をしていて、子どもが自然とふれあい、遊ぶために重要な時間である登下校を、車内で過ごしています。

そうした町の環境に合った取組ができればいいなと思います。

川根本町の、ここが好き!

川口さん:あたたかい人柄が好きです。移住者を喜んで迎えてくれて、よそ者扱いされることがありません。

また、沢間の集落には、ふるさとのような安心感があります。桑野山から、橋を越えて沢間の家々の明かりが見えたときのなつかしさは、格別です。

板谷さん:大井川の支流の川が、とてもいい遊び場です。石を使って小さなお風呂や橋を作ったり、魚やカニを獲ったり、奥の方には滝つぼもあって飛び込みもできます。子どもたちは、学校でなにかあった時や、私に叱られた時、兄弟喧嘩をした時などにちょっと河原へ行き、帰ってきたときの顔はすっきりしているんです。川に救われているなと感じることがたくさんあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部中部地域局地域課

〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1(藤枝総合庁舎2階)

電話番号:054-644-9102

ファクス番号:054-644-9108

chubu-chiiki@pref.shizuoka.lg.jp